@ようこちゃん がつぶやいてくれたこの投稿をみて・・・!

8月15日。

今日という、忘れてはいけない日。

立ち止まって考える必要がある日。

私も自分なりの言葉をここに残しておきたい!という気持ちに突き動かされ、

今ブログを書いています。

きっかけをくれた@ようこちゃん に心からの感謝を🌿

1945年8月15日から、80年。

戦争を経験した世代は少なくなり

平和は「当たり前」

の空気に包まれた時代になりました。

でも・・・

世界を見渡せば、戦火の絶えない場所や、ちょっとしたきっかけで緊張が走る地域もありますよね。

平和は、置きっぱなしで守られるものではないのだと、悲しいけれど気付かされます。

「戦争は二度と繰り返してはいけない」

そんな当たり前の価値観さえも揺らぎ始めているような怖ささえ、最近は感じるようになりました。

平和とは、毎日の小さな選択や行動で、つないでいくもの。

戦争を知る祖父母の世代から親世代へ、

親世代から私たちへ、

そして私たちから「子どもたちの世代へ」

歴史を語り継ぐことをやめてはいけない。

私たちが止めてはいけない。

戦争を生きたシュタイナー

知っていますか?

実は、2025年はシュタイナー没後100年という特別な年なんです。

ルドルフ・シュタイナー(1861–1925)は、第一次世界大戦の真っ只中を生きました。

戦争の恐怖、人間の分断、そして物質主義の加速を、まさに肌で感じてきた人。

シュタイナーはその中で、教育、農業、医療、芸術という人間の営みを“調和”で結び直そうとしました。

それは単なる理想論ではなく、「違いを活かし合う力こそ、争いを遠ざける根本の力」という信念からだったといいます。

戦争の時代を生き、そして

「100年先の世界」を見ていた

と言われるシュタイナー

シュタイナーは、物質主義の時代がやがて行き詰まることを、100年前から危惧していたんです。

その上で、人間理解と教育、自然との調和を大切にするという思想を築き上げました。

当時としてはかなり先進的で稀有な存在だったと言えます。

シュタイナーの思想が日本に根付かなかった理由

“なんでシュタイナーってこんなにマイナーなんだろう“

何度となく私の中で疑問として浮かび上がった、このモヤモヤとした気持ち。

それをとてつもない納得感と共に払拭してくれた言葉があります。

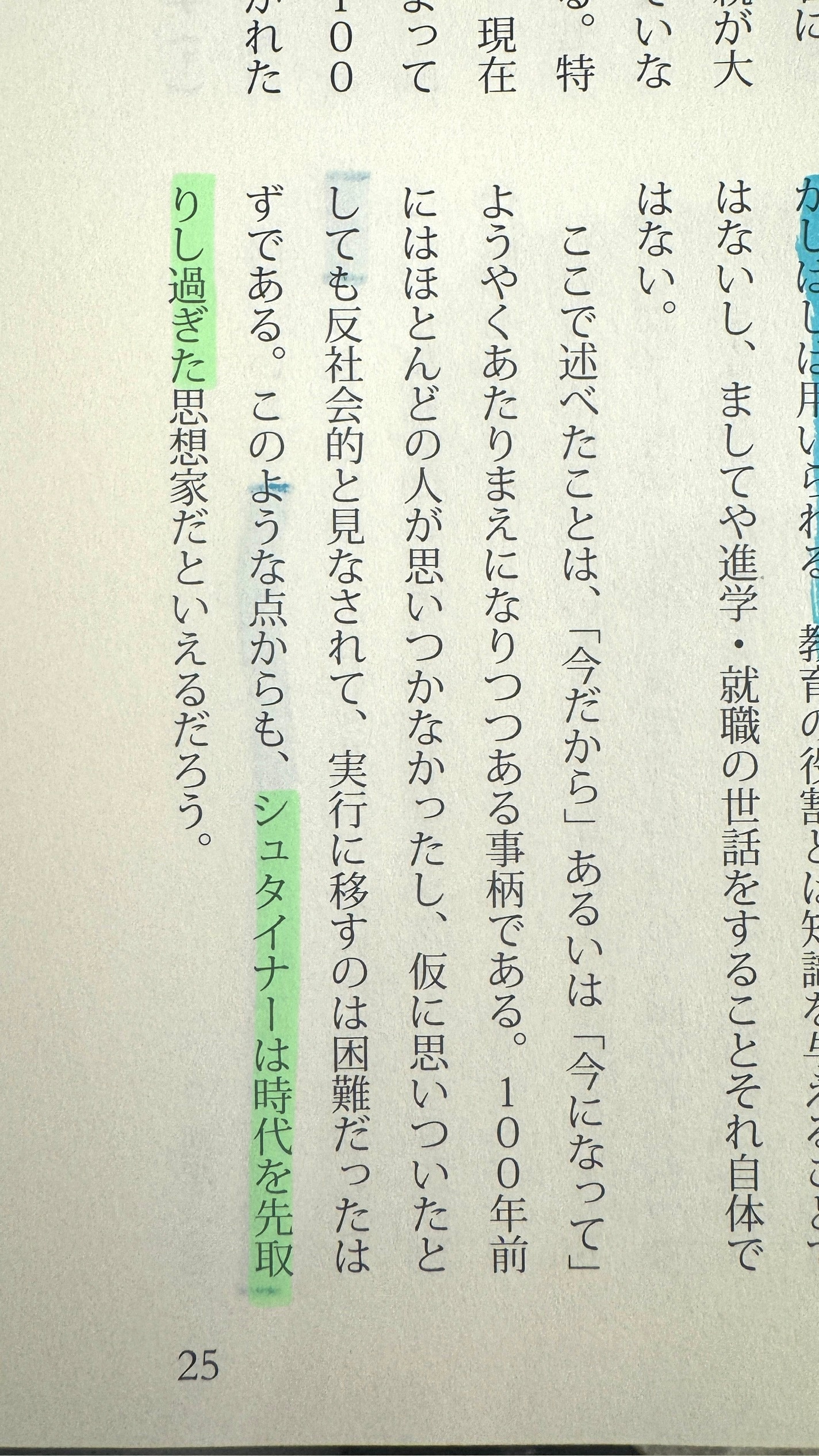

「シュタイナーは時代を先取りし過ぎた」

シュタイナー研究者である寺石悦章先生のとある書籍に中にあった一文です。

戦後の日本は、国を立て直すために経済再建と効率的な教育を最優先しました。

「子どもの心の成熟」を重視する思想は、“今すぐ役に立たない理想”として片付けられがち。

結果として、シュタイナーの思想は限られた人の間でしか広まりませんでした。

でも本当は、そうやって多くの人が見向きもしてこなかった教育が、長期的に平和を保つための土台だったんですよね。

心を耕さずに豊かさだけを追い求めても、やがて社会は不安定になる。

100年前のシュタイナーの予感は、今まさに現実となっています。

ですが今、やっと時代が彼に追いついた!

私はそう感じています。

2025年、これからきっとシュタイナーの時代が来る

AI、情報過多、環境問題、社会の分断…。

物質的な豊かさの裏で、人と人との関係や精神的な安定は揺らぎやすくなっています。

100年前、シュタイナーが危惧した未来が、まさに今、私たちの目の前にあるんです。

「人間理解と調和なくして、物質文明は必ず行き詰まる」

シュタイナーの言葉は、これほどまでに切実に響く時代はこれまでなかったのではないでしょうか。

◾️個性を大切にすること = 4つの気質

「多血質・胆汁質・粘液質・憂鬱質」という4つの気質を知ることで、

周りと同じじゃなくてもいい、それぞれの持ち味を認め合える視点が育つ。

お互いの違いを理解し、活かし合うこと。

私たちの社会はお互いの異なる気質に支えられていることを理解する。

子どもたちへの気質教育、人間理解の道標は、平和に間違いなく繋がっていくと私は思います。

◾️IQではなくEQを育てること = 芸術・体験・感覚教育

シュタイナー教育では、知識の詰め込みよりも、芸術や体験、感覚を通じて感情を感じ取り、整える力を育みます。

これはまさに近年話題にされる「心の知能指数(EQ)」に繋がっていく力。

人と人をつなぎ、分断を防ぐ土台となるのではないでしょうか。

◾️サスティナブルな暮らし = バイオダイナミック農法

バイオダイナミック農法は、シュタイナーが100年前から提唱されてきた、有機的で循環型の農法。オーガニックの元祖です。

地球の資源を使い切らず、自然と調和して生きる知恵。

”サスティナブル”という言葉を通して、今、シュタイナーの知恵と理論と世界観が、再評価されています。

“理想論”から現実へ

100年前に語られたこれらの思想は、当時は先を行きすぎたために広まりませんでした。

けれど今、その必要性を日々の生活や社会情勢の中で、私たちは身をもって感じています。

シュタイナーがこの世を去って100年。

日本が戦争を終えて80年。

この2つの節目が重なる特別な年に、私たちは「Garden」という場所で出会い、子どもというかけがえのない「未来」を育む時を共にしています。

これは偶然じゃなく、きっと意味のある巡り合わせ。

だからこそ、私はみんなと一緒に「平和」について想いを馳せる時間をつくりたい!

大切な子どもたちと、戦争や平和について語り合うきっかけをつくりたい!

そんな使命感をもっています。

次の世代に種をまく

終戦80年の今日まで、私たちは「戦争をしない国」であることを選び続けてきました。

でも、この先100年も平和でいられる保証はありません。

平和は、次の世代の心に種をまき、育て続けることでしか守れない。

異なる価値観であることを争いの理由にし、

片方の正義を盾に、限りある資源を奪い合う

そんな歴史を、私たちはもう繰り返しちゃいけない!

本当に必要なのは、相手を変えることではなく、相手を理解すること。

否定するのではなく、認め合うこと。

私たちが今、Gardenを通して一緒に学び合っているテーマは

まさにシュタイナーの平和教育なのだと気付かされます。

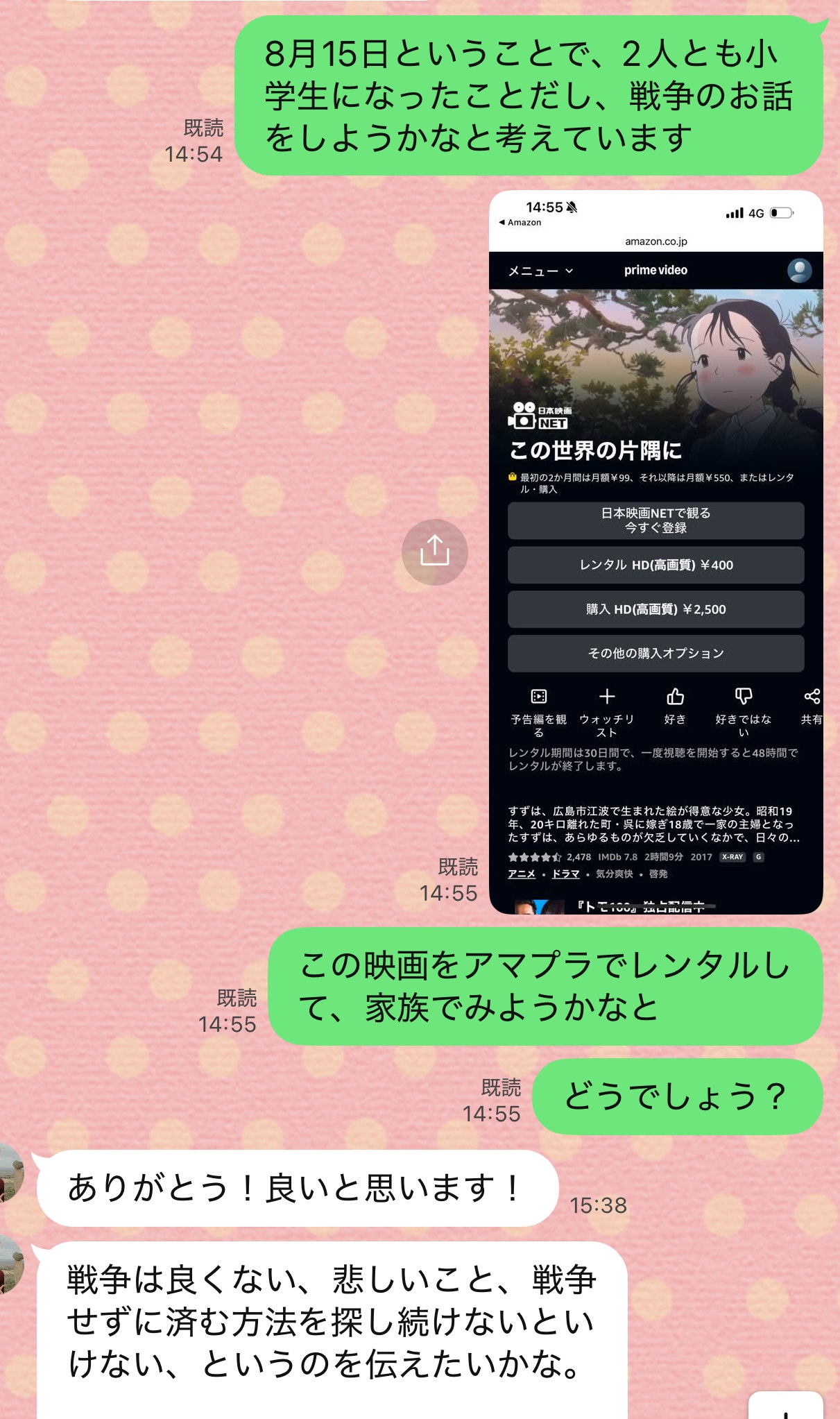

我が家は今日このあと

家族でこの映画を観ることをきかっけに、娘たちと戦争と平和について考える時間をつくる予定です。

戦争のことを語る。

平和について考える。

そのきっかけづくりって、どうしたらいいんだろう…?

色々考えてみたけれど、まだ幼い子どもたちにどう伝えるかは、本当に悩ましいテーマです。

怖がらせたくはないけれど、他人事にしてほしくない。

でも、ただ説教のように話しても、心には残らないだろうし・・・。

そこで、Gardenメンバーのみんなにお願いがあります🌱

「こんなやり方なら、子どもたちにも自然に届くかも!」

「我が家ではこんな風に話してみたよ」

「私の地域ではこんな取り組みがあるよ」

どんな小さなアイディアでも、情報でも、取り組みでも大歓迎です。

一緒に、次の世代へ“平和の種”をまく方法を探していきませんか?

ここまで読んでくれたみんな、本当にありがとう🕊️